La unión coordinada entre células distintas aportó a la vida los beneficios del aumento de tamaño y la división del trabajo. Pero, como cualquier avance, también implicó nuevos retos como la cooperación, la comunicación y la necesidad de controlar el sistema.

La existencia de la vida multicelular se rige por las leyes de un ‘comunismo’ biológico donde el interés del ‘pueblo’ está claramente por encima de las necesidades individuales. Si no es así, el invento no funciona, explica un reportaje de Marta Palomo para SINC.

El origen de los animales, el cómo se pasó de una célula a trillones de ellas bien avenidas, es un misterio aún sin resolver. Pero sí se sabe que a la naturaleza le costó millones de años originar la multicelularidad, y que científicos de la Universidad de Minnesota (EE UU) lo han conseguido en 60 días. Los resultados de este estudio, liderado por el investigador William C. Ratcliff, se publicaron en enero del pasado año en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

“Estábamos mi jefe, Michael Travisano, y yo tomando café en la oficina hablando de cuál sería el experimento más guay que podríamos hacer en el laboratorio –explica a SINC Ratcliff–. Decidimos que el origen de la vida era demasiado difícil, pero que hacer evolucionar un grupo de células hasta la multicelularidad podía ser factible”. Y se pusieron manos a la obra.

Codo a codo

El sujeto de estudio fue Saccharomyces cerevisiae (la levadura unicelular que se usa para la fermentación de la cerveza), y la presión evolutiva, la fuerza de la gravedad. El equipo de Travisano diseñó un sencillo experimento donde volverse multicelular fuera una ventaja adaptativa.

Los investigadores dejaron crecer las levaduras en un frasco con un caldo rico en nutrientes y en agitación. A las 24 horas detuvieron el movimiento. Las células que se habían organizado en grupos pesaban más y se hundían más rápidamente que el resto. Los científicos traspasaron las células del fondo del frasco a uno nuevo y las dejaron crecer 24 horas más. Este proceso lo repitieron 60 veces en 10 frascos distintos. A las pocas semanas Ratcliff se dio cuenta de que la mayoría de levaduras ya no crecía individualmente: habían evolucionado para formar uniones indivisibles.

“Este estudio me sorprendió porque es una aproximación completamente nueva”, explica por teléfono a SINC Iñaki Ruiz, investigador ICREA (siglas de Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats) del Instituto de Biología Evolutiva. “Se había logrado in silico, a través de ordenador, pero un experimento con el organismo en sí y en el laboratorio no se había hecho nunca. Es un estudio interesante y divertido”, se asombra el biólogo.

Sacrificios por el bien común

“Un grupo de células no tiene por qué ser un organismo multicelular –aclara Ratcliff–, pero cuando las partes cooperan, hacen sacrificios por el bien común y se adaptan a los cambios, entonces sí se puede considerar que es una transición hacia la multicelularidad”.

Las partes de un organismo multicelular cooperan, hacen sacrificios por el bien común y se adaptan a los cambios

Y así sucede en este experimento. Las nuevas agrupaciones nacen por propágulos, “igual que muchas plantas”, puntualizan los científicos en su artículo. Una o varias células se liberan del grupo parental y forman otro individuo distinto. Para que esto ocurra, algunas han de morir y convertirse en un punto de rotura a partir del que se libera el nuevo organismo, y exactamente eso es lo que pasa: entran en apoptosis, que es como sutilmente se llama al suicidio en el mundo celular.

“La multicelularidad que hemos obtenido en este experimento no es tan compleja como la de un animal, donde una célula madre se puede convertir en una neurona o en una célula sanguínea –comenta Ratcliff–. Pero desde un punto de vista evolutivo es muy similar, porque las células apoptóticas sacrifican su reproducción por el bien del grupo”.

Según Iñaki Ruiz la apoptosis es uno de los puntos clave de este estudio: “Se tiene que investigar si el suicidio celular es causa o consecuencia de la rotura”, comenta. Efectivamente el equipo de Minnesota se planteó en su momento que, o bien las células que morían se convertían en un punto frágil del organismo y el sitio ideal para que el propágulo se separara, o bien la separación del fragmento provocaba la muerte celular.

Para saber qué sucedía en realidad, los científicos rompieron mecánicamente los grupos y observaron la viabilidad celular. “No detectamos mortalidad en las zonas de rotura, por lo que estamos completamente seguros de que la apoptosis es la causa de la separación, y no al revés”, asegura Ratcliff.

Conflictos de intereses

Según Aurora Nedelcu, investigadora de New Brunswick (Canadá) y experta mundial en apoptosis, este es un proceso necesario para el desarrollo de la multicelularidad. “Las dos principales razones de ser del suicidio celular son eliminar células dañadas o con mutaciones y células superfluas durante el desarrollo embrionario –explica a SINC–. Las personas que nacen con dedos de más es porque tienen defectos en la apoptosis”.

La cooperación entre células supone un gran conflicto de interés. Una célula que engañe al resto y obtenga de ello una ventaja evolutiva será seleccionada por encima de las demás, y los genes que determinan ese comportamiento se propagarán.

Los seres multicelulares tienen que tener un estricto control genético para que haya las mínimas células que engañen porque, cuando eso sucede, como pasa por ejemplo durante un cáncer, el organismo puede morir. “Nuestro modelo de levaduras puede servir para saber por qué una célula se sacrifica por las demás y entra en apoptosis o se aprovecha del resto y acaba generando un cáncer”, explica a SINC Michel Travisano, coordinador del trabajo.

Este conflicto de interés es menor si las células tienen un origen común. “Un grupo formado por células genéticamente parecidas cooperará más fácilmente que si está constituido por células sin ningún parentesco”, señala Iñaki Ruiz.

El origen de la diversidad de los metazoos (animales) reside en esta opción, “en que cuando una célula se divide en dos, estas se mantienen unidas, no en la agregación de dos células distintas”, afirma el experto catalán. En el trabajo de Ratcliff, los investigadores analizaron los agregados y demostraron que las células no se unían al tuntún, sino que se mantenían juntas tras la división celular.

Rebuscando entre los genes

Pero si realmente la multicelularidad es tan complicada y se compara en importancia al origen de la vida o la aparición de la célula eucariota, ¿cómo es posible obtenerla en un laboratorio y en un período de tiempo de semanas?

“Seguramente estamos ante una diferenciación celular muy simple, de dos o tres tipos celulares, y eso ha sucedido una veintena de veces a lo largo de la historia de la vida –responde Ruiz–. La multicelularidad compleja ya es otra cosa”. Un ejemplo de esta complejidad que comenta Ruiz son los más de 200 tipos de células que forman el cuerpo humano.

“El siguiente paso en esta investigación es el análisis de qué mecanismos y qué genes han sido necesarios para generar cada una de las líneas multicelulares obtenidas en el laboratorio”, explica Travisano. A día de hoy, las técnicas genómicas son las de referencia en el estudio del origen de la multicelularidad.

En España, el proyecto MultiCellGenome liderado por Iñaki Ruiz investiga las causas genéticas de este gran salto evolutivo que permitió la formación de órganos y de toda la diversidad animal. En su estudio compara los genomas de organismos multicelulares con sus parientes unicelulares más cercanos para saber qué genes fueron los responsables del gran cambio.

“Hemos encontrado diferencias genéticas muy importantes, pero, curiosamente, también hay genes fundamentales para la multicelularidad que ya existen en organismos unicelulares –señala Ruiz–, por ejemplo, algunos implicados en la adhesión entre las células”.

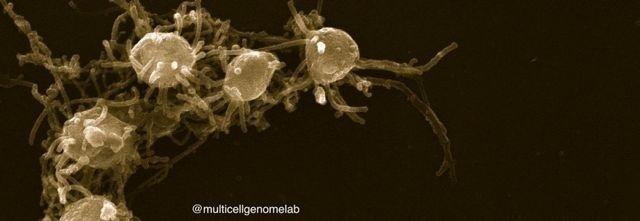

La clave está en un simbionte del caracol

La estrella de esta investigación es Capsaspora, un ser unicelular parecido a una ameba con tentáculos que vive en la sangre de los caracoles tropicales. Este organismo es tan sencillo que no goza de desarrollo embrionario pero, en cambio, sí tiene genes relacionados con él. “La explicación que nosotros proponemos es la ‘coevolución’: genes que ya existen en el organismo unicelular y se mantienen en la multicelularidad con un cambio de función”, avanza Ruiz.

El futuro del proyecto MultiCellGenome es seguir comparando y analizando genomas para desentrañar el verdadero árbol filogenético de todos los animales. Ruiz y su equipo aspiran a entender los mecanismos genéticos y moleculares que permitieron uno de los mayores logros evolutivos de la historia de la vida en la Tierra.

Mientras tanto, en Minnesota también continúa la investigación. “Tenemos un montón de resultados nuevos que todavía no puedo contar porque no están publicados”, se disculpa Ratcliff por correo electrónico. Lo que sí puede avanzar es que cada vez conocen mejor las bases genéticas de los organismos que han obtenido y que sus siguientes objetivos son, a través de este experimento, investigar el envejecimiento y los beneficios evolutivos del sexo en la evolución de los animales.

Ciertas reservas

El artículo de Ratcliff y su equipo provocó distintas reacciones, tanto de asombro y admiración como de crítica sobre su interpretación de los resultados. Michael Eisen, genetista e investigador de la Universidad de California en Berkeley (EE UU) ha explicado a SINC sus reservas sobre la investigación. “Es un estudio bonito, pero no tan sorprendente como claman los autores –explica por correo electrónico–. En realidad no han descubierto nada que no se hubiera descrito antes, lo único realmente diferente ha sido llamarlo multicelularidad primitiva”.

Eisen opina que el Saccharomyces cerevisae puede considerarse un buen modelo para estudiar la multicelularidad porque, como esta ha surgido varias veces a lo largo de la evolución, “es probable que empezara con alguna formación del tipo de los agregados de este estudio”. Sin embargo, según el científico, “el hecho que sea tan fácil generar estos clusters sugiere que los acontecimientos realmente importantes en la aparición de formas de vida multicelulares permanentes, como plantas, hongos y animales, hayan sucedido en fases más tardías del proceso”.

Ante los comentarios de Eisen, Michael Travisiano, coordinador del estudio, afirma a SINC que, efectivamente “la gran diversificación de los seres multicelulares evolucionó después de los clusters, pero estos sí son el primer paso en esta diversificación”.

Referencia bibliográfica:

Ratcliff W.C., Ford Denison R., Borrello M., Travisano M. Experimental evolution of multicellularity. PNAS (2013). DOI: 10. 1073/pnas.1115323109/-/DCSupplemental.

Hacer un comentario