El pensamiento se define como la acción y el efecto de pensar; mientras que pensar es el establecimiento de nexos y de conexiones asociativas entre diferentes ideas o conceptos. Tal es así que todo pensamiento habitual, cotidiano, consiste en varios pensamientos simples entramados [Machado, 1976, p. 76]. En efecto, los pensamientos son inseparables y forman una trama continua, una inmensa red de interacciones; unos se remiten sobre los otros y cada cual implica al otro. Y se adaptan y cambian para ajustarse a las exigencias del entorno… Es que, en realidad, sólo se tiene un gran pensamiento con muchísimas ramificaciones [Bateson, 1998, p. 51].

Por último, el pensamiento está “situado”, “enraizado” dentro de las particulares circunstancias sociales, culturales, institucionales e históricas del propio pensador [Craig, 2002, p. 80]. En otras palabras, el pensamiento está condicionado por un conjunto de factores: por la propia experiencia pasada, por las generaciones previas, por la sociedad actual, por el grupo étnico de pertenencia, por la religión imperante, por el lenguaje utilizado, por los medios de comunicación, por la educación recibida y por las circunstancias del momento. De allí que los términos “modo de pensar”, “paradigma”, “perspectiva” y “visión del mundo” muchas veces sean sinónimos [Battram, 2001, p. 91].

El paradigma reduccionista

El paradigma que se originó en la Europa renacentista (siglo XVII) y que prevaleció sobre la cultura occidental, fue el “reduccionista”, también llamado “clásico” o “mecanicista”. No sólo ejerció su influencia sobre la ciencia y la tecnología, sino también sobre la educación, la economía, la política y las organizaciones.

En esencia, utiliza la metáfora del reloj y percibe la naturaleza como lo hace un relojero: un reloj es un objeto que se puede armar y desarmar a partir de partes (agujas, carcaza, resortes y engranajes). Es decir, opera por medio de la desarticulación y la jerarquización, separando lo “significativo” de lo “insignificante”. Se trata de un paradigma donde lo que se considera real es todo aquello que es material, tangible, que impresiona los sentidos físicos, que puede medirse…

Sintéticamente, este acercamiento postula la creencia en [Esteves de Vasconcellos, 2006, p. 65, 68/9]:

1. La “simplicidad”, o sea, la creencia en que cualquier sistema puede comprenderse más fácilmente si se lo descompone hasta llegar a sus partes más básicas, a sus elementos componentes; y de que es posible recomponer el sistema por “simple” interconexión de múltiples relaciones sencillas, fijas y rígidas entre sus elementos. Este presupuesto también incluye la creencia en que las interrelaciones son simples [lazos causales lineales del tipo una (sola) causa genera siempre un (mismo) efecto (y directamente proporcional)] y en la perfección (no hay lugar para lo contradictorio, lo dicotómico, lo ambiguo o lo difuso).

2. La “estabilidad”, es decir, la creencia en que la Realidad es externa, existe previamente desde siempre, ya está fijada y acabada (en el sentido de ser inmutable) y es una y la misma para todos. Relacionada con ella, está la creencia en el orden (posibilidad de prever los fenómenos, determinismo) y en la reversibilidad (posibilidad de controlar dichos fenómenos).

3. La “objetividad”, que hace referencia a la creencia de que es posible conocer objetivamente la Realidad tal como es. A partir de allí se efectúan los esfuerzos para alcanzar al uni-¬verso, la versión “única” del conocimiento.

Aunque estas creencias han funcionado adecuadamente bien para la comprensión y el control del medio ambiente, se las considera falsas si se las analiza en un grado más profundo. Es por eso que comenzaron a mostrarse cada vez menos satisfactorias a medida que el Hombre se topaba con problemas cada vez más complejos, multidimensionales, dinámicos y globales. En síntesis, la Realidad no se presenta dividida en procesos aislados y estables (físicos, químicos, biológicos, psicológicos o sociales), sino que cada uno de ellos se halla inseparablemente entretejido con los demás. Así, por ejemplo, en un proceso social, coexisten –al mismo tiempo– procesos psicológicos, fisiológicos, anatómicos, biológicos, químicos, físicos, etc.

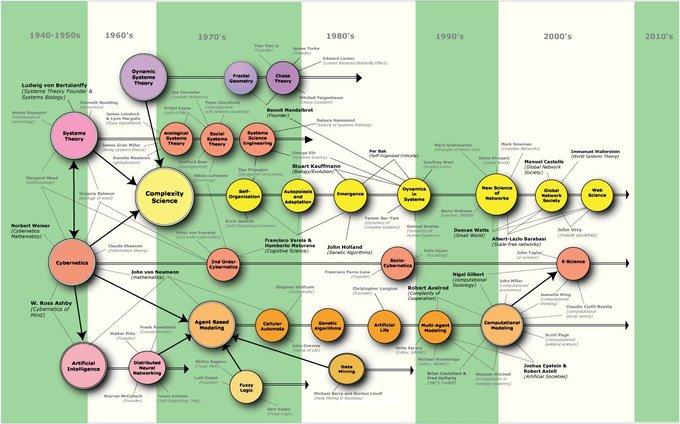

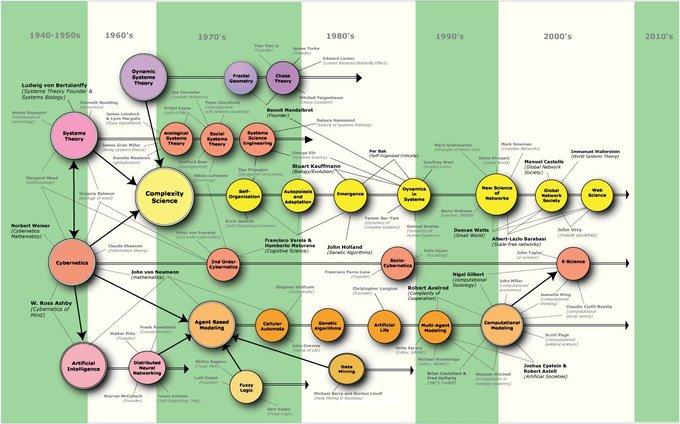

El paradigma sistémico-cibernético

A fin de tratar de entender la Realidad de forma más adecuada, se necesita un nuevo tipo de pensamiento “complejo”, a la vez sistémico, holístico, multidimensional y ecológico; más global (menos local), más circular (menos lineal) y más integral (menos parcializado). Que tenga en cuenta el contexto, las interconexiones, las estructuras y los procesos, la dinámica del Todo. Complementario con el “viejo”, este “nuevo” pensamiento se focaliza en las interrelaciones (en vez de las separaciones), en las interdependencias (en vez de las concatenaciones causa-efecto) y en lo entramado (el juego dialéctico de las múltiples inter-retroacciones). Acentúa la idea de movimiento, de flujo, de proceso en permanente construcción y reconstrucción (en vez de instantáneas de la situación).

Gracias a la aproximación sistémico-cibernética, se puede pasar [Esteves de Vasconcellos, 2006, p. 101/2]:

1. Desde el presupuesto de la “simplicidad” hacia el de la “complejidad”. El reconocimiento de que no existe lo simple sino lo simplificado; es necesario admitir la interrelación y profunda interdependencia dinámica y simultánea en todos los niveles y dimensiones de la Realidad. De ella surge, entre otras, la actitud de contextualizar, el reconocimiento de la causalidad múltiple y recursiva y la aceptación de lo ambiguo, lo difuso y lo contradictorio.

2. Desde el presupuesto de la “estabilidad” hacia el de la “inestabilidad”. El reconocimiento de que la Realidad no es inmutable sino un proceso, que cambia y se transforma continua y permanentemente, auto-organizándose. De ella surge la consideración del caos (imposibilidad de prever algunos fenómenos, indeterminismo) y de la irreversibilidad (imposibilidad de controlar dichos fenómenos).

3. Desde el presupuesto de la “objetividad” hacia el de la “intersubjetividad”. El reconocimiento de que la realidad no existe sin alguien que la perciba y la interprete, y de que el conocimiento de ella es un proceso de construcción social dentro de espacios consensuales. A decir verdad, el hecho de que varios o muchos compartan las mismas percepciones (incluso al punto de no generarse ninguna controversia práctica) no implica que perciban la Realidad; sólo se puede concluir que perciben aproximadamente lo mismo (pues comparten tanto la estructura biológica como los modelos mentales de su comunidad) [Echeverría, 1995, p. 70/1]. En definitiva, y sólo por cuestiones pragmáticas, “objetividad” es el modo cómo se denomina a la intersubjetividad cuando existe consenso entre muchos observadores [Guibourg, 2004, p. 46]. Aquí se evidencia la importancia del lenguaje y de la comunicación.

El pensamiento complejo

En la actualidad se verifica una falta de adecuación –cada vez mayor, grave y profunda– entre los conocimientos (divididos, fragmentados, parcelados, encasillados y compartimentados en disciplinas) y los problemas (interdependientes, transdisciplinarios, multidimensionales, transnacionales y planetarios) [Morin, 2001, p. 13] [Morin, 1999, p. 15].

Para el filósofo y político francés Edgar Morin, existen tres principios que ayudan a achicar esta brecha:

1. “El principio dialógico”, que asocia y une dos conceptos a la vez complementarios y antagonistas, pero indisociables y conjuntamente necesarios. Por ejemplo, el orden y el desorden que –en general– se rechazan, pero –en ciertos casos– colaboran y generan organización y complejidad.

2. “El principio de recursividad”, que se contrapone a la idea lineal de causa-efecto, de producto-productor, de sistema-supersistema, ya que el todo constituye un ciclo auto-constitutivo, auto-organizador y auto-productor. Es un lazo cerrado en el cual los productos y los efectos son –ellos mismos– productores y causadores de lo que los produce. Por ejemplo, la sociedad es producida por las interacciones de las personas que la componen, pero la sociedad –una vez producida– retroactúa sobre dichas personas y las produce.

3. “El principio hologramático”, que evidencia que no sólo la parte está en el todo, sino que el todo está en la parte. Por ejemplo, cada célula que compone a un organismo tiene la totalidad de la información genética de ese organismo.

4. Pero los tres principios interactúan, a su vez, entre sí: el dialógico está conectado al hologramático que está ligado, a su vez, al de recursividad organizacional que está, a su vez, relacionado al dialógico… desde el cual se partió. .

Unidades conceptuales complementarias

El pensamiento basado sobre el nuevo paradigma complementa al pensamiento reduccionista. Se focaliza en las interrelaciones, en las interconexiones y en las interdependencias, en las causalidades múltiples y en las realimentaciones. Es que ningún fenómeno de la Realidad tiene una única causa; las relaciones causales constituyen una enorme trama y en esa inmensa red –con múltiples caminos y muchísimos elementos– sólo las conexiones más próximas (tanto en el tiempo como en el espacio) pueden asimilarse a una cadena lineal y unidimensional de causas y efectos [Riedl, 1983, p. 166].

Este tipo de pensamiento posee una estructura dinámica siempre abierta, en permanente construcción y reconstrucción que se auto-organiza a partir de sus nuevas conexiones y relaciones. Como habitualmente se encuentra en estado de equilibrio inestable, todo nuevo concepto o idea modifica las anteriores y/o posibilita la generación de discontinuidades y cambios bruscos, estallidos ocasionales que el entorno confirma o refuta, conserva o destruye; o sea, selecciona. Por eso, el nuevo pensamiento debe afrontar y aceptar lo difuso, lo borroso, lo inesperado, lo imprevisible, la incertidumbre, la contradicción…

Por otro lado, los pensamientos están profundamente entrelazados con los sentimientos y las acciones. Lo que uno piensa influye directamente en cómo uno siente y actúa, de la misma forma que un pensamiento y una acción modifican los sentimientos o como las acciones y los sentimientos generan variaciones en los pensamientos. A decir verdad, la experiencia humana es un único movimiento, un todo indivisible, no existe separación. Sólo desde el punto de vista pedagógico pueden distinguirse diferentes procesos.

De esta forma, primero aparece la sensación, la cual provoca una emoción, que –a su vez– conduce a un sentimiento-pensamiento y a un estado de ánimo, para finalmente concluir en una acción. Así, cada acción genera un sentimiento-pensamiento y muchas veces aparece una emoción; así como cada emoción puede influir sobre el modo en que la persona piensa, siente y actúa. No se debe olvidar que, evolutivamente, las sensaciones y las emociones son anteriores a los sentimientos y a los pensamientos.

Pensamiento y lenguaje

Se puede decir que el pensamiento (y, en consecuencia, el sentimiento y la acción) depende del conocimiento y del lenguaje. Si se cuenta con poco conocimiento, el pensamiento se limita. Por eso la comunicación y el aprendizaje son tan importantes. En efecto, la mayor parte del pensamiento tiene un origen colectivo. Nadie puede sustraerse de la influencia del pensamiento ajeno que ayuda al propio pensar. Si bien cada persona piensa sola, de manera individual (y muchas veces individualista), también implica a los demás, ya que cada uno tiene incorporado una enorme cantidad de personas (pretéritas y presentes) que ejercitaron su pensamiento a lo largo de más de tres milenios.

Por último, puede decirse que cualquier cosa que afecte el desarrollo del lenguaje también afecta al pensamiento y viceversa, pues están íntimamente ligados y se influyen de manera recíproca. Así, cuanto mejor sea el dominio del idioma que posea la persona, más ideas puede barajar su mente (y más si utiliza varios idiomas). De forma inversa, un escaso dominio del idioma dificulta expresar matices diferenciales finos de percepción, razonamiento, emoción, sentimiento y resolución de problemas que exigen alto grado de abstracción [Boyle, 1977, p. 64].

El lenguaje es el medio principal con el que el homo sapiens otorga sentido a su experiencia, con el que se comunica, intercambiando y compartiendo datos, información, conocimientos, ideas, experiencias, pensamientos, sentimientos, juicios, creencias, intenciones, etc. Pero se debe tener en claro que –al igual que el pensamiento– no se trata de un fenómeno individual, sino que es un fenómeno social: una única persona no puede generar lenguaje; éste emerge a partir de un proceso de interacción social [Echeverría, 1995, p. 343].

Como producto colectivo, está continuamente reconstruyéndose y complejizándose cada vez más, a medida que se acentúa la necesidad de comunicación por efecto de la globalización: surgen nuevas palabras y frases, otras se incorporan desde diferentes idiomas y, a menudo, se modifican los significados existentes de forma sutil.

sergiomoriello@hotmail.com es Ingeniero en Electrónica, Postgraduado en Periodismo Científico y en Administración Empresarial y Magister en Ingeniería en Sistemas de Información. Lidera GDAIA (Grupo de Desarrollo de Agentes Inteligentes Autónomos, UTN-FRBA) y es vicepresidente de GESI (Grupo de Estudio de Sistemas Integrados). Es autor de los libros Inteligencias Sintéticas (Alsina, 2001) e Inteligencia Natural y Sintética (Nueva Librería, 2005).

Bibliografía

1. Bateson, Gregory (1998): Pasos hacia una ecología de la mente. Buenos Aires, Editorial Lohlé-Lumen.

2. Battram, Arthur (2001): Navegar por la complejidad. Barcelona, Editorial Granica.

3. Bocheński, Józef (1982): Introducción al pensamiento filosófico. Barcelona, Editorial Herder, 11° edición.

4. Boyle, D. (1977): Lenguaje y pensamiento en el desarrollo humano. Buenos Aires, Editorial Troquel.

5. Craig, Edward (2002): Una brevísima introducción a la Filosofía. Buenos Aires, Editorial Ariel.

6. Echeverría, Rafael (1995): Ontología del lenguaje. Santiago, Editorial Dolmen (2° edición.)

7. Esteves de Vasconcellos, M. (2006): Pensamento Sistêmico. Sao Paulo, Editorial Papirus, 5° edición.

8. Flores, Susana y Ludueña, Miguel (1983): Teoría General de Sistemas y Cibernética. Cuadernos GESI, N° 7, octubre.

9. Guibourg, Ricardo (2004): La construcción del pensamiento. Buenos Aires, Editorial Colihue.

10. Lévy, Pierre (2000): Las tecnologías de la inteligencia. Buenos Aires, Editorial Edicial.

11. Machado, Luis (1976): La revolución de la inteligencia. Barcelona, Editorial Seix Barral.

12. Morin, Edgar (2004): Introducción al pensamiento complejo. Barcelona, Editorial Gedisa, 7° reimpresión.

13. Morin, Edgar (2001): La mente bien ordenada. Barcelona, Editorial Seix Barral, 2° edición.

14. Morin, Edgar (1999): Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. UNESCO.

15. Riedl, Rupert (1983): Biología del conocimiento. Barcelona, Editorial Labor

Hacer un comentario