En sus cuatro expediciones, Colón utilizó las Islas Canarias como efectivo punto de salida.

Allí permanecieron varias semanas para repostar, reparar las naves y reclutar marineros. Y allí, ante la incertidumbre del primer viaje, también hubo de vérselas Colón con el problema de deserciones entre su tripulación.

Ni siquiera en los logros épicos todo son éxitos. También las grandes invenciones y descubrimientos están jalonados de fracasos. Como resume un aforismo con buqué a ironía británica frecuentemente atribuido a Winston Churchill (pero ojo, también a Abraham Lincoln, en fin… que su autor es desconocido):

“El éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo” : ).

Para Colón y sus secuaces, el destino estaba lejos. De hecho, de partida, no se sabía con seguridad cuán lejos. Ya había consenso entonces entre las personas cultivadas sobre que la Tierra era esférica, pero su tamaño real no era bien conocido. Había gran discrepancia entre los cálculos de Eratóstenes y Ptolomeo (científicos del Siglo III a. C. y II d. C., respectivamente). Y, siendo probablemente mucho más exactos los del primero, eran en los de Ptolomeo en los que Colón basó su empresa. Precisamente, ese es el origen de la “serendipia colombina” que hoy llamamos América.

Por tanto, las Islas Canarias resultaban idóneas como punto de impulso para realizar el gran salto hasta las tierras que entonces se llamó “Indias Occidentales”, ya que por bastante tiempo no se supo que no se trataba de Asia, sino de un verdadero “Nuevo Mundo”.

Y eso, apoyarse en las Islas Canarias como punto de impulso, fue lo que hizo Colón en sus cuatro viajes.

Así fue como se construyó el relato de una de las más magníficas empresas de descubrimiento del ser humano.

Y así, con toda probabilidad, es como se desenvolverá durante los próximos años la empresa de la exploración y conquista humana de Marte. Algo ya en marcha.

En este caso, es la Luna la que hace las veces de Islas Canarias espaciales.

Tema relacionado: Una nueva tecnología reduce a meses la duración del viaje a Marte

NASA Artemis Program: “Mars by the Moon-South”

El Programa Artemisa es un complejo programa (conjunto organizado de proyectos) liderado por EE. UU. (por la NASA, su agencia espacial) con importante participación de muchas otras naciones.

Mientras seguimos explorando Marte por medio de sondas artificiales con gran autonomía y capacidad de discernimiento (por la gracia de la robótica y de las técnicas de inteligencia artificial), la empresa de mandar (¡y traer de vuelta!) seres humanos a Marte ya se está realizando en paralelo.

Y, para ello, la Luna se nos presenta como magnífico punto de apoyo al estilo de las españolas “Islas Afortunadas”.

¿Por qué? Por lo pronto, por dos motivos cruciales:

Primero, por una ventaja de navegación.

De manera análoga a como las Islas Canarias resultaban idóneas para emprender la navegación hacia el Caribe por encontrarse en el centro de la corriente de los Vientos Alisios, la Luna resulta idónea para llegar a Marte porque nos permite reducir notablemente el esfuerzo (trabajo, o sea, energía) de navegación gravitatoria.

En efecto, unos cálculos rápidos de física newtoniana nos indican que la velocidad de escape del sistema formado por la Tierra y la Luna (la velocidad con la que debemos disparar algo para que salga perdido al espacio, dejando atrás la gravedad de ambos cuerpos celestes) es de 11,4 km/segundo si lo disparamos desde la superficie de la Tierra, pero de sólo 3,8 km/segundo si lo hacemos desde la superficie de la Luna.

La segunda velocidad es 3 veces inferior a la primera. O, en otras palabras, la energía necesaria para disparar algo al espacio exterior desde la Luna es 9 veces inferior a la necesaria para hacerlo desde la Tierra.

Segundo, por una ventaja de suministro.

De igual forma a las Islas Canarias, la Luna puede funcionar como crucial punto de suministro.

Y ello, por un importante motivo: en la Luna hay agua.

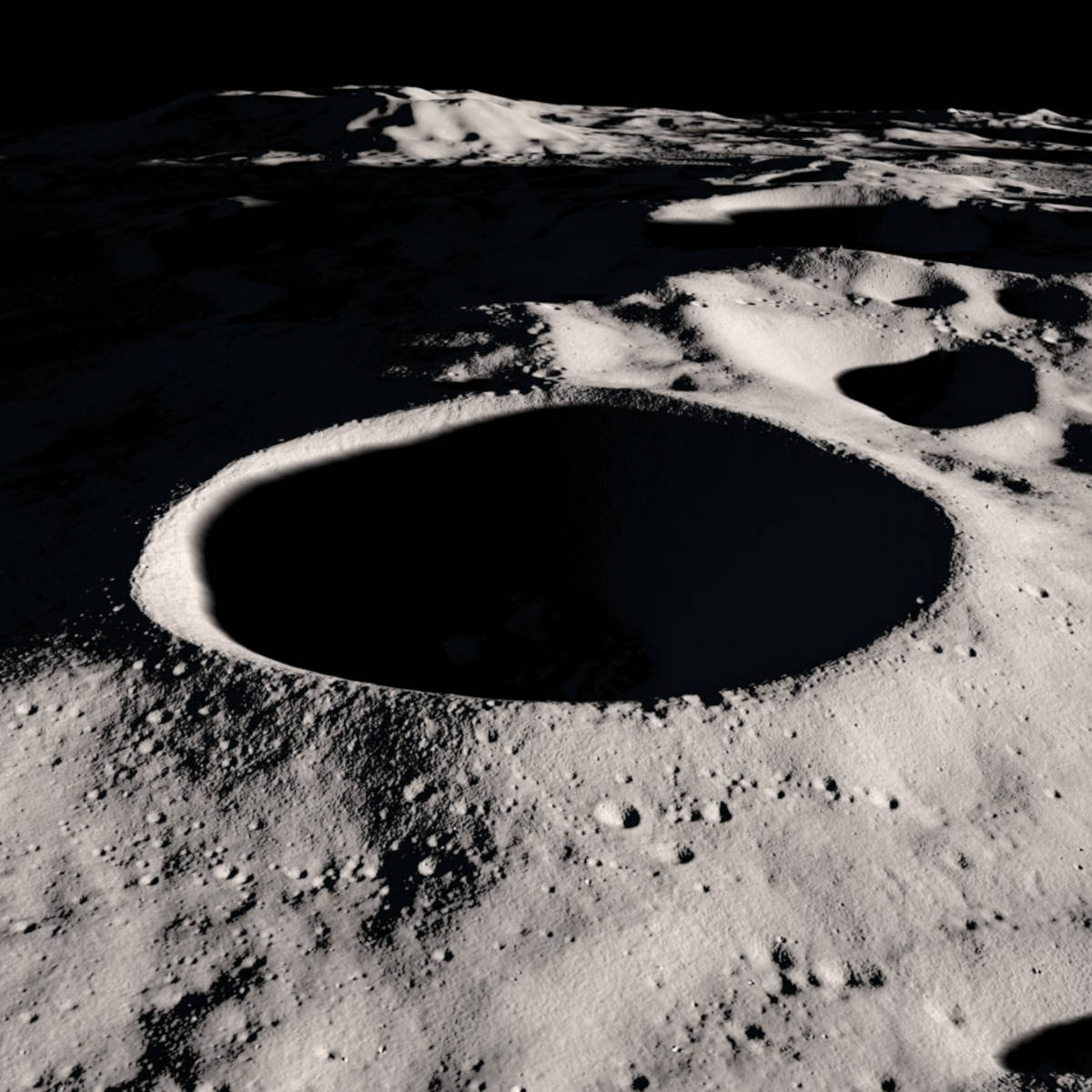

De hecho, sobre la base de nuestro conocimiento actual es probable que en la Luna existan ingentes depósitos de agua. Mayoritariamente, en los cráteres del Polo Sur lunar en cuyo interior no penetra la luz del Sol (‘cráteres de sombra perpetua’), pero también en los cráteres análogos de su Polo Norte y, en menor concentración, a lo largo y ancho de toda la superficie lunar.

El cráter Shackelton situado en el Polo Sur de la Luna. Mientras su reborde levantado está permanentemente iluminado, su interior se encuentra permanentemente en sombra. Su vecindad se contempla como lugar candidato de aterrizaje para una misión de exploración de los depósitos de agua lunares. [Fuente: NASA]

Así que, si el agua sirve para algo, todo el agua disponible en la Luna es agua que ya no tenemos que subir allí desde la Tierra. Un muy notable ahorro energético para nuestros cohetes.

Y claro que el agua sirve para algo. ¡Para mucho!

El agua: ¿la molécula milagrosa?

El agua bien merece el título honorífico de “navaja suiza molecular”. Quizás no en exclusiva, pero no son muchas las piezas del Lego de la química universal que merecen tal galardón.

Para empezar… el agua es precursora de vida.

Como nosotros, todo ser vivo la necesita. Al menos, si consideramos la vida tal y como por el momento la conocemos.

Los procesos químicos de la vida están engarzados de tal forma con la molécula de agua que podríamos pensar que ésta posee propiedades milagrosas. Pero esto es el resultado de una forma errónea de razonar.

En realidad, si dicho engarce no existiese no estaríamos aquí para hablar de la crucial importancia bioquímica del agua.

O simplemente no estaríamos, o estaríamos aquí pero con otra forma.

. Y, en el segundo caso, ahora estaríamos hablando de las maravillosas propiedades biológicas de otra molécula diferente al agua (quizás, se especula, tal como podría suceder en la superficie de Titán, la mayor luna de Saturno, única del Sistema Solar con una atmósfera densa y ríos y océanos en su superficie, si bien… hechos de metano líquido y no de agua).

Esta forma de discurrir no es otra cosa que aplicar el ‘principio antrópico’. Un patrón de razonamiento que es masivamente utilizado en cosmología, la parte de la física que se ocupa de entender las propiedades del Universo en su conjunto.

Pero hay más…

Si resulta que dividimos la molécula de agua en sus componentes (cosa que podemos conseguir al aplicarle corriente eléctrica, ‘proceso de electrolisis’, una combustión al revés) obtenemos dos elementos químicos que, a su vez, sirven para un montón de cosas: hidrógeno y oxígeno.

Por lo pronto, dado que como animales nuestras células tienen la necesidad de respirar (quemar combustible químico, esencialmente moléculas de adenosín trifosfato o ATP, con oxígeno, cosa que hacemos en las centrales energéticas de nuestras células, las mitocondrias, ¡que así llegan a alcanzar temperaturas de 50 grados centrígrados!), el oxígeno nos viene de pinga para conquistar el espacio. Y es que los astronautas, por muy sobrehumanos que nos resulten, también respiran.

Pero además, si hacemos que hidrógeno y oxígeno vuelvan a reaccionar para formar agua, obtenemos una potente fuente de energía. Una que sabemos utilizar de dos formas.

Primera forma: para generar electricidad.

Esto mediante las ‘pilas de hidrógeno’. ‘Pilas (eléctricas) de combustible’ (‘fuel cells’, en inglés) que, en vez de utilizar litio como combustible (como en las pilas de nuestros móviles y mayoría de coches eléctricos), utilizan hidrógeno.

Nada misterioso hay en estas ‘pilas de combustible’.

Una ‘pila’ (¡todas las pilas!) es un artilugio que posee dos propiedades: 1) que en ella tiene lugar un proceso químico espontáneo que libera energía, químicamente análogo a la combustión que sucede en una hoguera, pero realizado de forma lenta (“amodiño”, como se dice en gallego y creo que resultará muy gráfico a cualquier hispanohablante : ), y 2) que en ella la energía química así liberada es transformada mayoritariamente, en vez de en luz y calor (como en la hoguera), en energía eléctrica.

De ahí el reciente anuncio de la aportación de JAXA (la agencia espacial japonesa) en colaboración con Honda al programa Artemisa: un sistema de uso y reciclaje del agua como fuente de energía eléctrica.

No en vano, Honda fue la primera empresa que comercializó coches eléctricos alimentados por pilas de hidrógeno (en 2002). Y, además, ha inventado un sistema de electrolisis de agua que no necesita compresor (‘high differential pressure water electrolysis’). Los cacharros sin partes móviles, además de menos complejos, suelen ser más robustos y duraderos.

Y, segunda forma: para generar propulsión espacial.

Esto es, como combustible (‘propelente’, en la jerga de la ingeniería de propulsión) de los cohetes espaciales.

Y es que, si no la apaciguamos (tal y como hacemos en las pilas de combustible), la combustión del hidrógeno y el oxígeno para volver a formar agua es una reacción tan rápida que, de hecho, resulta explosiva. Esto es, genera energía tan rápidamente que los gases producto se calientan y, consiguientemente, expanden repentinamente.

De esta forma, el chorro de gases producido se convierte en un medio de ‘propulsión a chorro’. (‘Jet propulsion’ o propulsión en virtud del ‘principio de acción y reacción’, también conocido como ‘segunda ley de Newton’, a su vez equivalente al ‘principio de conservación del momento lineal’, una de las grandes leyes del Universo según nuestra comprensión vigente).

De hecho, hidrógeno y oxígeno son uno de los propelentes (de dos componentes y líquidos) que de toda la vida se han venido utilizando para los cohetes espaciales.

Fusión y fisión nuclear: fuente de energía y motores hacia Marte

Pero es que todavía hay más…

Considerando ahora dos avances tecnológicos en el horizonte, resulta que:

Por un lado, el hidrógeno es el combustible primordial de los reactores y generadores de fusión nuclear a los que hemos dedicado los dos artículos anteriores (a los diseños de reactores experimentales, el primero, y a un prometedor prototipo de generador de fusión de titularidad privada, el segundo).

Y esta reacción deja chica a la combustión de hidrógeno y oxígeno como fuente de energía. Con la fusión del hidrógeno podríamos generar potencias energéticas órdenes de magnitud (potencias de 10) mayores que con dicha combustión.

Nada raro. Mientras con la segunda desempaquetamos la energía almacenada en los estados cuánticos de los electrones más exteriores de los átomos y moléculas (energía química), con la primera desatamos la energía almacenada en los estados cuánticos de las partículas elementales que habitan los núcleos de los átomos (energía nuclear). Y estas últimas empaquetan mucha más energía que los electrones atómicos.

Por otro lado, y seguramente en un horizonte más próximo, el hidrógeno es considerado el propelente ideal para los motores de propulsión basados en fisión nuclear.

Recordemos brevemente: La ‘fisión’ consiste en la fragmentación de núcleos atómicos pesados (tal y como hacemos en las centrales nucleares). Por tanto, es el proceso contrario a la ‘fusión’, que consiste en la unión de núcleos atómicos ligeros. Y ambos, son procesos en los que se libera energía nuclear.

La propulsión mediante fisión nuclear es una tecnología que tiene mucho más pasado del que se podría pensar. Y, recientemente, ha recibido un decidido apoyo. De tal forma que es probable que, en un futuro próximo, nos permita acortar de forma drástica el viaje a Marte. En el próximo artículo hablaremos sobre ello.

La Luna: una piedra de 70 trillones de toneladas como punto de apoyo hacia Marte

Se atribuye a Arquímedes la comprensión profunda del ‘principio de palanca’. La famosa frase atribuida a él (en realidad, una cita puesta por otro en su boca), bien lo resume: “Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo”. Un eslogan en toda regla.

Resulta que la palanca fue uno de los primeros artilugios que conoció el ser humano para amplificar resultados.

Y ese apoyo, que en su momento fueron las Islas Canarias para viajar a las Indias Occidentales, ahora va a ser la Luna para viajar a Marte.

Hacia Marte y, en realidad, hacia todo el Sistema Solar.

Aunque, claro, empezando por el más próximo: el planeta rojo y los muchos asteroides a tiro. Estos últimos, hasta ahora temidos como potenciales aniquiladores planetarios, están empezando a ser vistos también como suculentas fuentes de minerales. Magníficos yacimientos mineros volantes, vaya.

Así lo considera la NASA y, con ella, muchas agencias espaciales gubernamentales y empresas privadas de todo el mundo.

No en balde en el Programa Artemisa, siendo iniciativa de la NASA, participan también: Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Japón, Nueva Zelanda, Ucrania y la UE.

La ausencia de China resulta llamativa.

Parece haberse restablecido una geopolítica bipolar. En ella, las dos partes principales pugnan por su hegemonía en el imaginario colectivo y, claro, también en la futura explotación comercial del espacio (turismo y… materias primas).

Frente a esto, imaginemos cómo sería que la NASA y la Administración Espacial Nacional de China (CNSA, por sus siglas en inglés) terminasen colaborando en la exploración y conquista del espacio…

Así terminan el libro y película “El Marciano”. Un doblemente feliz ‘final feliz’.

Utópico, sin duda. Pero en perfecta consonancia con el sentimiento que ha tenido cuanto ser humano ha contemplado la Tierra desde lejos: la intensa percepción de su pequeñez y fragilidad y, por tanto, la percepción clara y distinta de lo infantil de nuestras rivalidades.

Foto superior: Recreación artística de Gateway, la estación orbital lunar cuya construcción es uno de los pilares del programa Artemisa liderado por la NASA, con la participación de muchas otras agencias espaciales así como empresas privadas. Crédito: NASA Johnson.

Este artículo se publicó originalmente el 26 de julio. Esta es una versión actualizada a 31 de julio 2021, con nuevas informaciones.

¿Por que especificamente con o sin China?¿Por que no con o sin Rusia o con o sin EEUU?

Suena a pataleta contra China…