Matemáticos de la Universidad de Michigan (UM), en Estados Unidos, en colaboración con investigadores británicos de la Universidad de Manchester, afirman haber identificado la señal que el cerebro envía al resto del cuerpo para controlar los ritmos biológicos.

Según publica la UM en un comunicado, este descubrimiento podría desbancar la teoría hasta ahora imperante sobre el reloj interno de nuestro organismo.

El conocimiento acerca de cómo funciona el reloj biológico sería un paso esencial hacia la corrección de ciertos problemas del sueño, como el insomnio o el desajuste causado por los vuelos a lugares distantes (conocido como jet lag o disritmia circadiana).

Cronómetro del cuerpo

Por otro lado, comprender a fondo este funcionamiento ayudaría a tratar enfermedades influidas por el reloj interno, entre ellas, el cáncer, el Alzheimer o el trastorno bipolar, señala el autor de la investigación, el matemático de la UM, Daniel Forger .

Según Forger, “ahora que sabemos en qué consiste la señal (del reloj biológico) deberíamos ser capaces de cambiarla, con el fin de ayudar a las personas”.

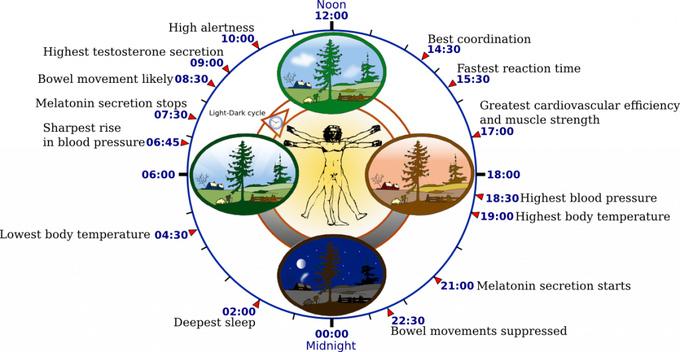

El cronómetro principal del cuerpo se encuentra en una región central del cerebro llamada núcleo supraquiasmático o NSQ. Este núcleo regula los ritmos biológicos en intervalos regulares de tiempo del organismo, mediante la estimulación de la secreción de una hormona llamada melatonina por la epífisis o glándula pineal.

Se sabe que la destrucción de esta estructura provoca la ausencia completa de ritmos regulares en los mamíferos.

El núcleo supraquiasmático funciona de la siguiente forma: recibe información sobre la luz ambiental a través de los ojos, e interpreta esta información sobre el ciclo luz/oscuridad externo, enviando posteriormente señales a la glándula pineal o epífisis que segrega la melatonina. La secreción de melatonina es baja durante el día y aumenta durante la noche.

Modelo equivocado

Durante décadas, los científicos han creído que el ritmo con el que las células del NSQ emiten sus señales eléctricas (más rápido durante el día y más lento durante la noche), es lo que controla el ritmo y el tiempo de los procesos de todo el cuerpo.

El “metrónomo” de nuestro cerebro emite señales a ritmo más rápido durante el día, y a ritmo más lento durante la noche, y el cuerpo va ajustando sus ritmos cotidianos (los ritmos circadianos) en concordancia.

Esta idea, que ha prevalecido durante años, parece no ser cierta según las evidencias recopiladas por Forger y sus colaboradores. El viejo modelo explicativo estaría “completamente equivocado”, afirmó el científico.

Según él, el verdadero mecanismo es muy diferente de lo que hasta ahora se creía: la señal de ritmo enviada desde el NSQ estaría en realidad codificada en una compleja pauta de “pulsaciones”, a la que hasta ahora no se había prestado atención.

Forger afirma: “hemos desvelado el código del día circadiano y esa información podría tener un impacto tremendo en todo tipo de enfermedades afectadas por el reloj”.

Pauta de pulsaciones

El equipo de científicos recolectó datos sobre las pautas de pulsaciones de más de 400 células de NSQ de ratón. Posteriormente, conectaron los datos experimentales con un modelo matemático, que ayudó a probar y verificar la nueva teoría.

Aunque el trabajo experimental se hizo con ratones, Forger afirma que es probable que el mismo mecanismo opere en los humanos.

En los mamíferos, el NSQ contiene tanto células del reloj biológico (que expresan un gen llamado per1) como células ajenas a él. Durante años, los investigadores de la biología circadiana han registrado las señales eléctricas de una mezcla de los dos tipos de células. Esto ha llevado a una imagen equivocada del funcionamiento interno del reloj.

Forger y sus colaboradores fueron capaces de separar las células de reloj de las que no componen el reloj, centrándose en las que expresaban el gen per1. Luego registraron solamente las señales eléctricas producidas por las células de reloj. La pauta que emergió corresponde a las predicciones hechas por el modelo de Forger, es decir, supuso la demostración de esta nueva teoría.

Concretamente, los investigadores descubrieron que durante el día las células del NSQ que contienen el gen per1 mantienen un estado de excitación eléctrica, pero no hacen descargas. Las pulsaciones son realizadas, durante un breve periodo, al atardecer. Después, se mantienen en calma durante la noche, antes de otro que se produzca otro periodo de actividad, cerca del amanecer.

Esta pauta de pulsaciones es la señal, o código, que el cerebro envía al resto del cuerpo para que éste mantenga sus ritmos.

Otros avances

Daniel Forger lleva años investigando el reloj biológico. Para ello, el científico ha utilizado técnicas procedentes de diversos campos, incluidos el de la simulación informática, el de los modelos matemáticos o el del análisis matemático.

En esta línea, en junio de este mismo año Forger y otros investigadores fueron noticia por haber desarrollado un programa informático basado en un modelo matemático, que prescribía un régimen para evitar el jet lag.

El régimen, descrito en la revista PLoS Computational Biology consistía en la aplicación de exposición luminosa sincronizada. Un programa indicaba a los usuarios los momentos del día en que se debían aplicar luz brillante, para reducir los efectos de la disritmia circadiana.

Hacer un comentario