Paul E. Dinter, autor del libro Beyond Naïve Belief: The Bible and Adult Catholic Faith, ha publicado recientemente en la revista The Global Spiral del Instituto Metanexus un artículo en el que reflexiona sobre la evolución del alma humana.

Según Dinter, en la actualidad, la ciencia contempla el alma como mero resultado de la evolución y transmisión genética de las neuronas de nuestro cerebro. Por ejemplo, el famoso psicólogo cognitivo norteamericano Steven Pinker habla de la identidad, o del alma, como de una ilusión que produce el cerebro.

En esta misma línea, el especialista en ciencias cognitivas Douglas Hofstadter señala que “el extraño lazo de la individualidad” es una trampa en la que todos los humanos caen sin remedio. Para Hofstadter, ese nudo de retroalimentación que es el “yo” engaña al cerebro para que éste se perciba a sí mismo como identidad o individualidad.

Recolocar el alma

En este contexto, en que cada vez aparecen mayor cantidad de evidencias -físicas, químicas y biológicas- de la veracidad de la evolución humana, el pensamiento religioso y el científico se enfrenta al desafío de entablar un punto de partida para un diálogo en el que puedan revisar la cuestión del alma, afirma Dinter.

Científicos y creyentes deberían descubrir ese punto de partida común. Para ello, el autor propone unir dos extremos aparentemente inseparables: realmente aquello que es más humano en nosotros, nuestra alma, ha evolucionado, pero aún siendo fruto de la evolución más que de un acto de creación, la conciencia humana puede seguir siendo considerada como el regalo de un Creador cósmico.

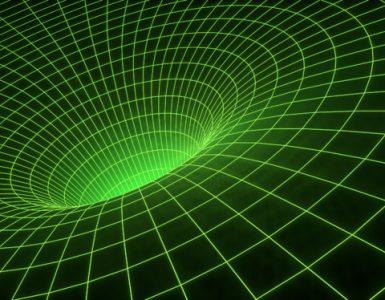

Según Dinter, resulta vital explorar maneras de “recolocar” la individualidad espiritual. En este esfuerzo nos encontramos con una paradoja básica: ¿podemos reconocer la naturaleza aleatoria del universo evolucionado, al mismo tiempo que mantenemos firmemente el sentido de trascendencia?

Esta paradoja puede resultar extraña pero es necesaria para llegar a ese punto en común entre pensamiento científico y religioso. Entre los autores que la afrontan, Dinter cita a dos, un físico y un teólogo cuyas perspectivas, reunidas, podrían muy bien expandir las fronteras de la concepción religiosa del alma, señala el autor.

Más que la suma de sus partes

El físico es Robert B. Laughlin, ganador en 1998 del Premio Nobel de Física por su explicación del efecto Hall cuántico. En su libro “Un universo diferente. La reinvención de la Física en la Edad de la Emergencia”, Laughlin afirma encontrar en sí mismo un sentido que trasciende los átomos que lo conforman.

Esta aseveración reposa no en una creencia meta-física sino en una constatación que se da en todos los niveles observados del continuo evolutivo: que el todo es más que la suma exacta de todas sus partes. Según Dinter, esta verdad tan simple ha de tener profundas implicaciones.

Basta con echar un vistazo a las formas más básicas de la realidad física. Laughlin describe cómo, a nivel nanoscópico, las ondas cuánticas compuestas de “nada” emergen colectivamente como bloques de construcción o partículas de materia. Este estado material, atómico, no puede ser previsto a partir del conocimiento de su matriz no-material.

De hecho, cuando las partículas emergen de sus ondas de no materia, cruzando desde la realidad invisible a la visible, lo hacen desafiando las leyes de localización y movimiento, interactuando de manera aleatoria y probabilística, caótica y con escasas posibilidades de medición.

Por otro lado, Laughlin señala que el resultado de todos estos movimientos es una enorme representación de cosas vivas y no vivas, entre las que hay una fina línea físicamente desconocida. Según él, los experimentos de laboratorio nunca podrán descubrir los principios finales de la vida en sí misma.

Conocimiento hacia el futuro

Por otro lado, Dinter menciona a un teólogo de la Universidad Georgetown llamado John F. Haught, especialmente interesado en reconciliar religión y evolución. Haught afirma que la conciencia humana, cualquiera que sea su sustrato biológico, manifiesta universalmente el deseo de conocer.

Esto se expresa, en primer lugar, en el nivel de las emociones, vía las relaciones, o en el interés por los relatos, entre otras manifestaciones. Como fenómeno natural, este conocimiento humano es compartido con toda la naturaleza y se despliega en una “tendencia hacia el futuro”.

Es decir, que la conciencia humana se alza en un continuo con todo un espectro de fenómenos emergentes a lo largo del tiempo de la evolución. Pero el alma como tal emerge como algo más que una serie de señales neuronales del cerebro.

Y, del mismo modo que no podemos comprender los átomos y su papel en el cosmos a base de reducirlos a las acciones de sus partículas elementales, no podemos abarcar la mente subjetiva trazando únicamente la actividad neuronal del cerebro.

Para Dinter, la ciencia evolutiva debe continuar por su parte investigando las esferas subatómicas, física, química y biológica de la realidad, descubriendo cada vez más sobre la realidad colectiva a la que llamamos cosmos. Mientras, la fe, deberá continuar buscando la comprensión de dicha realidad dialogando con los científicos para mantener viva su propia visión del mundo.

Hacer un comentario