Investigadores de la Universidad de Stanford han reprogramado células específicas de sistemas biológicos para la construcción de materiales sintéticos funcionales guiados por genes.

Estos materiales sintéticos pueden alterar el comportamiento celular e influir en el patrón de activación de las neuronas, permitiendo así el diseño de circuitos en neuronas de laboratorio.

Los investigadores han comprobado además que el sistema funciona con otro tipo de células, como las células de riñón embrionario humano cultivadas, y creen que se puede aplicar también a células de otra funcionalidad.

La nueva técnica desarrollada por estos investigadores se llama “ensamblaje químico genéticamente dirigido” (GTCA).

Usando esta técnica, construyeron estructuras artificiales en neuronas de mamíferos y del gusano C. elegans, usando un aislante y un conductor biológicamente compatibles, cada uno con una propiedad electrónica diferente.

“Convertimos las células (reprogramadas) en ingenieros químicos que utilizan materiales proporcionados por nosotros para construir polímeros funcionales que cambian el comportamiento celular de manera específica», explica Karl Deisseroth, uno de los autores de la investigación, en un comunicado.

Metodología

Los investigadores comenzaron reprogramando genéticamente las células que querían utilizar.

Lo hicieron mediante el uso de técnicas de bioingeniería para conseguir que esas células agregaran una enzima, llamada APEX2, a neuronas específicas.

Luego, los científicos sumergieron los gusanos y otros tejidos experimentales en una solución con dos ingredientes activos.

Uno de estos ingredientes fue una dosis extremadamente baja y no letal de peróxido de hidrógeno (agua oxigenada).

El otro ingrediente fueron miles de millones de moléculas de materia sintética para que las células reprogramadas las usaran en sus proyectos de construcción biológica.

El contacto entre el peróxido de hidrógeno y las neuronas con la enzima APEX2 añadida consiguió el efecto pretendido: las moléculas sintéticas aportadas a las células reprogramadas generaron una cadena conocida como polímero y formaron un material parecido a una malla.

A continuación, los investigadores usaron ese material nuevo para tejer redes artificiales con propiedades aislantes o conductoras alrededor de las neuronas que habían seleccionado.

Resultados

Los investigadores observaron entonces que los polímeros cambiaron las propiedades de las neuronas.

Dependiendo de qué polímero se formó, las neuronas se dispararon más rápido o más lento.

Y cuando estos polímeros se crearon en células de C. elegans, los movimientos de arrastre de los gusanos se alteraron de manera opuesta.

En los experimentos con células de mamíferos, los investigadores realizaron experimentos similares de formación de polímeros en rodajas vivas de cerebros de ratones y en neuronas cultivadas de cerebros de ratas.

En estos entornos verificaron también las propiedades conductoras o aislantes de los polímeros sintetizados.

Finalmente, inyectaron una solución de peróxido de hidrógeno de baja concentración, junto con millones de moléculas de materia sintética, en el cerebro de ratones vivos, para verificar que estos elementos no fueran tóxicos juntos.

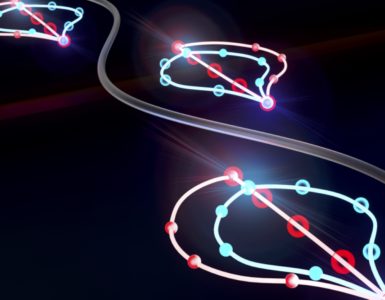

Los científicos han desarrollado una tecnología que involucra polímeros biocompatibles (mostrados en oro), eléctricamente aislantes o conductores. Cuando se depositan selectivamente en las células, como las neuronas que se muestran aquí, modulan las propiedades de las células cerebrales objetivo. (Crédito de la imagen: Ella Maru Studio y Yoon Seok Kim / Jia Liu, laboratorios Deisseroth / Bao, Universidad de Stanford)

Aplicaciones

Los investigadores consideran que lo que han obtenido no es una aplicación

médica, sino algo previo que llaman herramienta de exploración.

Esta herramienta podría usarse para estudiar cómo la esclerosis múltiple, una

enfermedad del sistema nervioso que lesiona la vaina de mielina, el material

que rodea y protege las neuronas.

La lesión hace más lentos o bloquea los mensajes entre el cerebro y el cuerpo,

conduciendo a los síntomas de la enfermedad.

En este caso, GTCA podría averiguar si las neuronas enfermas pueden ser

inducidas a formar polímeros aislantes como reemplazo de las células cerebrales

afectadas.

Los investigadores también podrían explorar si la formación de polímeros

conductores sobre las neuronas defectuosas en el autismo o la epilepsia podría

modificar esas condiciones.

En el futuro, a los investigadores les gustaría explorar variantes de su

tecnología dirigida a otras células.

GTCA podría usarse para producir una amplia gama de materiales funcionales,

implementados por diversas señales químicas, con aplicaciones más allá de las

neuronas.

«Estamos imaginando todo un mundo de posibilidades en esta nueva interfaz

de química y biología», concluye Deisseroth.

Referencia

Genetically targeted chemical assembly of functional materials in living cells, tissues, and animals. Jia Liu, et al. Science, 20 Mar 2020: Vol. . 367, No. 6484, pp 1372-1376 DOI: 10.1126 / science.aay4866

Hacer un comentario