Los científicos coinciden en que las redes neuronales superan a las artificiales en eficiencia y estabilidad, por lo que no cesan de invertir en su estudio para aprender más sobre su funcionamiento y cómo poder aplicarlo a otros campos. En esta línea, investigadores de la Universidad Carnegie Mellon y el Centro de Estudios Biológicos del Instituto Salk, en Estados Unidos, han determinado por primera vez la velocidad a la que el desarrollo del cerebro elimina conexiones innecesarias entre neuronas durante la primera infancia.

Aunque los ingenieros utilizan una línea radicalmente diferente para crear redes distribuidas de sensores y ordenadores, el equipo de investigación de Carnegie Mellon considera que su hallazgo podría aplicarse para mejorar su resistencia y eficiencia. Los resultados, publicados en la revista PLOS Computational Biology, son los últimos de una serie de estudios realizados para desarrollar herramientas informáticas que mejoren la comprensión de sistemas biológicos complejos, y que a su vez el resultado se pueda aplicar para mejorar algoritmos.

La estructura de una red es fundamental tanto para biólogos como informáticos. En biología, comprender cómo se organiza la red de neuronas en el cerebro para formar su estructura adulta es clave para entender cómo aprende y funciona. Y en informática, comprender cómo optimizar la organización de una red es esencial para desarrollar sistemas interconectados eficientes. Pero los métodos que se utilizan para ello en cada campo son muy diferentes.

Las neuronas crean redes a través de un proceso conocido como poda sináptica. Desde el nacimiento y a lo largo de la primera infancia, las neuronas hacen muchísimas conexiones, más de las que el cerebro necesita. A medida que el cerebro madura y aprende, empieza a podar rápidamente aquellas que no utiliza. Como resultado, cuando alcanza la edad adulta tiene alrededor del 50 a 60 por ciento menos de conexiones sinápticas de las que tenía en su punto máximo en la infancia.

Por el contrario, las redes informáticas y de ingeniería se optimizan normalmente con el método opuesto. Inicialmente contienen un pequeño número de conexiones, que van creciendo según sea necesario. «Se podría pensar que crear una red mediante un proceso de poda sería un desperdicio», señala Ziv Bar-Joseph, profesor de Carnegie Mellon. “Pero, como hemos demostrado, hay casos en los que un proceso de este tipo puede resultar beneficioso”, apunta.

Poda sináptica

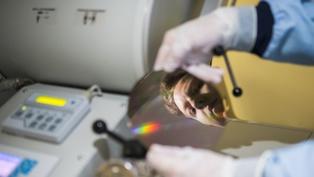

Según explica la universidad en un comunicado, los investigadores determinaron primero los aspectos clave del proceso de poda, contando el número de sinapsis presentes con el tiempo en la corteza somatosensorial de un ratón. Después de contar sinapsis en más de 10.000 imágenes al microscopio, detectaron que se podaban rápidamente en edad temprana y que, a medida que pasaba el tiempo, el proceso se desaceleraba.

Los resultados de estos experimentos permitieron al equipo crear un algoritmo para diseñar redes computacionales basadas en el sistema de poda del cerebro. Mediante simulaciones y análisis teóricos detectaron que el resultado eran redes mucho más eficientes y resistentes que las propias de métodos de ingeniería actuales. Además, el flujo de información fue más directo, con múltiples caminos para que la información llegue al mismo punto final, lo que reduce al mínimo el riesgo de error en la red.

Como consecuencia, este método basado en la neurociencia abre un nuevo camino para informáticos e ingenieros en la creación de redes. Prueba de ello, Saket Navlakha, profesor de Biología en el Instituto Salk, aplicó el algoritmo a datos de vuelo del Departamento de Transporte de EEUU, consiguiendo crear rutas más eficientes para que los pasajeros lleguen a sus destinos.

Aunque concluyeron que no sería rentable aplicar este método a redes que requieren una infraestructura significativa, como ferrocarriles o tuberías, “para aquellos que no lo hacen, como redes inalámbricas y de sensores, podría ser un método adaptativo valioso para guiar la formación de redes», asegura Navlakha.

Efecto recíproco

Al mismo tiempo, los investigadores consideran que el estudio también tiene implicaciones para la neurociencia. Barth cree que el cambio en los tipos de poda de la adolescencia a la edad adulta podría indicar que hay diferentes mecanismos bioquímicos que subyacen a la poda.

«La neurociencia algorítmica es una investigación para identificar y poder utilizar las reglas por las que se rige el funcionamiento del cerebro», subraya Barth. Pero al igual que hay mucho que el cerebro puede enseñar a la informática, también la informática puede ayudar a los investigadores a entender cómo funcionan las redes neuronales.

De ello saben bastante en Carnegie Mellon, líder en el estudio del cerebro y el comportamiento durante más de 50 años, y lugar de nacimiento de la inteligencia artificial y la psicología cognitiva. La universidad creó algunos de los primeros tutores cognitivos, ayudó a desarrollar el superordenador Watson, fundó un programa de doctorado pionero en computación neuronal y completó un trabajo de vanguardia para comprender la genética del autismo.

Hacer un comentario