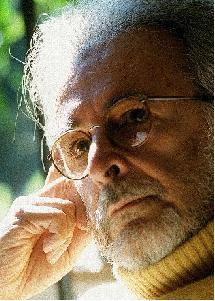

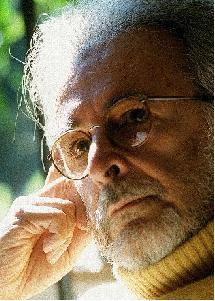

José Rodríguez Elizondo es Profesor de Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y Director de la revista Estudios Internacionales de la misma Universidad. Periodista, diplomático y escritor, es autor de diecisiete libros sobre diversos temas. Fue el primer director del Centro de Información de Naciones Unidas en España (1986-1991); director de Asuntos Culturales e Información del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (1991-1994) y embajador de su país en Israel entre 1997 y 2000.

¿Cuál será el papel del ordenamiento internacional en general, y de la ONU en particular, después de la guerra en Irak?

Los sistemas normativos rigen mientras reflejen un mínimo consenso sociopolítico y los sostenga una fuerza organizada. Los juristas lo resumen diciendo que “el Derecho sigue a los hechos”. En el Derecho Internacional la relatividad es mayor, pues no hay fuerza supranacional que respalde el consenso mínimo. Así, el orden post-Segunda Guerra Mundial tuvo como base fáctica la división del mundo en zonas de influencia (Yalta). Luego se “juridizó” con la creación de la ONU, que actualizó la visión de Woodrow Wilson sobre la seguridad colectiva. Pero este orden, que funcionó en lo fundamental –no hubo tercera guerra caliente-, no podía mantenerse incólume tras el derrumbe de su base real. En rigor, desde el fin del imperio soviético estamos en un vacío de orden o en transición hacia un orden nuevo. Este reflejará un consenso mínimo en plasmación o, en su defecto, el simple dominio de una fuerza sobre otras. Esto es lo que está detrás de la crisis de la ONU, las contradicciones en la Unión Europea y el unilateralismo del gobierno de George W. Bush.

¿El poder hegemónico de EEUU podrá prevalecer –en su eficacia para determinar las relaciones internacionales– sobre los organismos multilaterales especialmente creados con ese fin?

La capacidad de los Estados Unidos para prevalecer sobre la ONU es un hecho. Cuando el Presidente Bush sobrepasó al Consejo de Seguridad en el caso de Irak, sinceró, mediante una opción de fuerza, su condición de líder de superpotencia hegemonizante. Puso fin, así, a la vigencia de doctrinas y alianzas estructuradas con la Política y la Diplomacia como elementos titulares y la Fuerza en la banca. El problema, entonces, no es si los Estados Unidos pueden imponer su hegemonía, sino hasta cuándo podrán hacerlo sin riesgo propio y/o global. Esto es, sin producir una reacción de fuerzas antagónicas, que levanten una nueva doctrina de contención, esta vez contra los autores de la doctrina clásica.

¿Qué fuerzas antagónicas pueden ser éstas? ¿Durante cuanto tiempo cree que EE.UU. pueda controlarlas?

Por definición, debieran estar entre las potencias que no se resignen a la hegemonía de los Estados Unidos. Van desde las que mantienen proyectos alternativos de sociedad, como China, hasta las que tienen una estructura similar dentro del mundo occidental, como Francia y Alemania. Entremedio quedan los países que Huntington clasifica en otras civilizaciones, comenzando por los del mundo islámico. Esto significa, hablando en potencial riguroso y estirando la hipótesis, que la pesadilla huntingtoniana West against the rest (Occidente contra el resto), podría mutar en la de Estados Unidos contra el resto. Sería como un Vietnam globalizado y a lo bestia. Quizás previendo algo de esto, los estrategos de Bush plantearon su decisión de buscar coaliciones de ocasión en cada nueva coyuntura. Advirtamos, en todo caso, que los distintos niveles de discrepancias con los Estados Unidos pueden ir desde “frentes de rechazo”, como el que se esbozó en el Consejo de Seguridad cuando se le negó el exequatur a Bush, hasta –in extremis- las clásicas alianzas militares. Como las variables y métodos de las fuerzas hipóteticas son imprevisibles, resulta difícil imaginar cuánto tiempo podrían resistir los Estados Unidos disuadiéndolas, desmontándolas o combatiéndolas.

¿Estados Unidos o su clase política es consciente de esa posibilidad?

Los lectores “bushistas” de Fukuyama pueden creer que, habiéndose agotado las ofertas antagónicas de sociedad, los Estados Unidos no necesitan marcos externos. Pueden asumir el control del mundo sin desgastarse en negociaciones bilaterales o multilaterales, sin invertir en ayuda a los países pobres, sin necesidad de seducir a la burocracia de la ONU y sin temor a réplicas militares. Para ese efecto, el economista Lester Thurow ya había aconsejado mantener y potenciar la unipolaridad militar. Ello permitiría a los Estados Unidos actuar incluso como exportador de servicios bélicos. Es decir, no sólo para actuar como policía en interés propio, sino en el de cualquier país que pudiera contratar sus servicios armados. Sin embargo, otros cientistas sociales, como Samuel Huntington, Paul Kennedy, Zbignew Brzezinski y el mismísimo Henry Kissinger, han advertido contra esa opción de “llanero solitario”. Perciben que la hipótesis de una lucha entre civilizaciones dejó de ser un pasatiempo teórico del primero. Aceptan que China ya comenzó a pisar fuerte y que inducirá un nuevo sistema de alianzas en el futuro. Entienden que las amenazas no militares -como el terrorismo, el crimen organizado, el narcotráfico internacional, las imigraciones incontroladas- pueden desplazar las amenazas tradicionales. Saben que ahora cualquier país, por pobre que sea, aspira a un arsenal nuclear doméstico. Y no sólo para amenazar o disuadir al vecino, sino para defender, con credibilidad, cotas mínimas de soberanía.

Entonces ¿es previsible un declive de la actual hegemonía y la aparición de otras? ¿Cómo se debería adecuar el ordenamiento jurídico internacional a ello?

La actual hegemonía es tan definitiva como han sido siempre los momentos fugaces en la Historia. Al fin y al cabo, siempre hay un Bruto a mano para liquidar a un César. Por tanto, si hubiera un liderazgo ilustrado en la Casa Blanca, entendería que no sólo existe la opción de los nuevos conservadores que leyeron las solapas del libro de Fukuyama. Que no se trata sólo de cooptar a otros países para resolver crisis de coyuntura, como hacían los señores antiguos cuando recurrían a soldados de fortuna. Todavía rige la oportunidad de convertir a los Estados Unidos en la potencia-núcleo de una cultura global de la democracia, los derechos humanos de tres generaciones y la economía social de mercado. Un liderazgo humanista y genuinamente cristiano podría dar forma jurídica a esa oportunidad, ejerciendo la fuerza no en la dirección de las guerras preventivas, sino como respaldo de un nuevo sistema de seguridad colectiva. Este podría insertarse en la carcasa de la ONU, dando salida positiva a su crisis existencial.

¿Ha cedido el ideal de un ordenamiento unificado y globalizado en favor de un renacimiento de los particularismos y nacionalismos?

La crisis abierta de la ONU, su imposibilidad de autorreformarse por carecer de poder propio (supranacional), el disenso en la UE y el unilateralismo de la superpotencia, son factores funcionales para una anarquía internacional que puede estar, ya, en su etapa inicial. Esa anarquía funcionaría, en el mediano plazo, como un magma primordial, que puede consolidar el hegemonismo de la superpotencia; originar nuevos sistemas de poder; frustrar integraciones demoradas, como la latinoamericana; demoler integraciones que parecían consolidadas, como la Unión Europea o abrir paso al bipolarismo Estados Unidos-Terrorismo Islámico Internacional. En síntesis, ya no sirve la fórmula simple de la coexistencia conflictiva entre la tendencia a integrarse en megabloques y la reacción de los particularismos. Digamos que el naipe geopolítico se está barajando de nuevo y esto es un fascinante desafío para futurólogos y otros brujos.

En tal contexto, ¿cree que puede preverse un aumento en el corto plazo de los problemas relacionados con el narcotrafico y terrorismo internacionales? ¿Como puede afectar esto a Latinoamérica?

Que no me fascine el hegemonismo de Bush no significa que descarte la colaboración con los Estados Unidos para esos efectos. La realidad indica que, sin ella, el narcotráfico en América Latina tendría un porvenir radiante. Recordemos que los líderes de los “países narcotizados” suelen decir que los Estados Unidos no actúan como debieran con su propio mercado de la droga y contra sus narcotraficantes internos. Guste o disguste la política de Bush, debemos seguir presionando para que la superpotencia sea un mejor aliado en esa lucha. En cuanto al combate contra el terrorismo, me tienta decir lo mismo que dijimos el 11-S: todos debemos apoyar a los Estados Unidos en esa lucha. Sin embargo, como quedó de manifiesto después, existe un sesgo político riesgoso en la lucha contra el terrorismo, si se lleva a cabo de manera unilateral. Digamos que, en un marco de hegemonismo a ultranza, el contraterrorismo podría convertirse en una reedición del anticomunismo macartista. Es decir, en una coartada para sobrepasar los límites de la autonomía nacional, la democracia y los derechos humanos, en los países supuestamente afectados. Con ello podría surgir, paradójica y trágicamente, una especie de terrorismo popular, con líderes mitologizados. Algo análogo a lo que sucedió con la caza de brujas de los macartistas, que produjo, por reacción, la mutación de muchos líderes nacionalistas en héroes comunistas. Fue, en parte, el caso de Fidel Castro. En definitiva, sigo creyendo que los problemas globales de ese tipo sólo pueden enfrentarse participativa y consensuadamente, sin perjuicio del mayor poder reconocido de los Estados Unidos.

¿Cuál debe ser una actitud “digna”, pero a la vez “sensata” (que favorezca sus propios intereses) de países latinoamericanos o andinos como el Perú ante este nuevo escenario internacional?

La oportunidad implícita en la crisis debiera servir para abocarnos a la aprobación de nuestra asignatura pendiente, que es la integración latinoamericana, comenzando por la sudamericana. ¡Qué oportunidad estamos perdiendo para hacerla antes de que el ALCA nos integre a todos, pero por separado, siempre y cuando el Presidente Bush nos ponga en agenda y sólo para efectos comerciales!… La oportunidad supone, de manera fundamental, dejar de ser los eternos copiones y pensar esa integración con cabeza propia, según los datos de nuestra realidad mestiza. Recordando, como advertía Bolívar, que no somos ni europeos ni indios y aprovechando el plus que nos da la sociedad de la información. A mi juicio, lo más valioso que nos aporta la experiencia integracionista europea es que se desarrolló desde un liderazgo político con visión estratégica. Ello impidió que los tecnócratas expropiaran la iniciativa, redujo el tabú de la soberanía absoluta y mandó al tacho a los seudohistoriadores que justifican su existencia elevando el conflicto a “objeto de culto”. Es decir, reproduciendo, generación tras generación, una visión maniquea y nacionalista que bloquea toda salida hacia la cooperación en profundidad.

Entrevista publicada originalmente en la Revista Perú Económico vol. XXVI, N°6, junio 2003. Se reproduce con autorización. Foto Copesa (Diario La Tercera).

Hacer un comentario