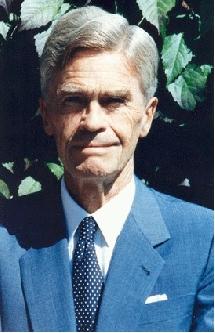

Mario Bunge se doctoró en ciencias fisicomatemáticas por la Universidad de La Plata en 1952. Premio Príncipe de Asturias, tiene 14 títulos de doctor honoris causa y 4 de profesor honorario. Actualmente es profesor de Filosofía en la Universidad McGill de Montreal (Canadá). Tiene publicados más de cuarenta libros, el último de ellos Crisis y reconstrucción de la filosofía. Miembro, entre otros 12, del Consejo Editorial de Tendencias Científicas, Mario Bunge repasa en la siguiente entrevista exclusiva el estado actual de la filosofía, esboza los últimos avances de los conocimientos científicos y recomienda una nueva relación entre la ciencia y la filosofía que alumbre un nuevo modelo de sociedad.

En su último libro, Crisis y reconstrucción de la filosofía, usted señala que la filosofía está enferma, aunque no grave. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad?

Richard Rorty y otros han afirmado que la filosofía está muerta. Yo creo que sigue viva, aunque gravemente enferma. En efecto, la mayoría de los filósofos se limitan a comentar ideas de otros, o a hacer especulaciones estériles: no abordan problemas nuevos, no se enteran de lo que pasa en las ciencias y las técnicas, ni se ocupan de los principales problemas que afronta la humanidad. Por ejemplo, los ontólogos imaginan mundos posibles pero ignoran el único real; los gnoseólogos siguen creyendo que las teorías científicas son paquetes de datos empíricos; los filósofos morales discuten a fondo el problema del aborto, pero descuidan los problemas mucho más graves del hambre, la opresión y el fanatismo. Y los filósofos de la técnica suelen, ya elogiarla, ya denigrarla, sin ver que hay técnicas malas y otras buenas, y que incluso las buenas pueden tener resultados perversos, tales como el desempleo. En mi último libro señalo diez motivos de la crisis actual de la filosofía: profesionalización excesiva; confusión entre filosofar e historiar; confusión de oscuridad con profundidad, al estilo de Husserl y Heidegger; obsesión por el lenguaje, al estilo de Wittgenstein; idealismo (por oposición al materialismo y al realismo); atención exagerada a miniproblemas y juegos académicos; formalismo insustancial y sustancialidad informe; fragmentarismo y aforismo; enajenamiento de los motores intelectuales de la civilización moderna: la ciencia y la técnica; y permanencia en la torre de marfil.

¿Considera que tiene algún sentido hablar de filosofía en una sociedad tan condicionada por la así denominada «muerte del pensamiento» o por el «pensamiento débil»?

Es verdad que el posmodernismo, y en particular el llamado «pensamiento débil», han hecho estragos en las facultades de humanidades. Pero, desde luego, no ha afectado a las facultades de ciencias, ingeniería, medicina, ni derecho. En éstas hay que pensar correctamente y hay que controlar la imaginación con datos empíricos. El «pensamiento débil» sólo incapacita intelectualmente a estudiantes de las facultades de humanidades.

Tradicionalmente, la filosofía ha intentado dar respuestas a cuestiones trascendentales para la condición humana, a través de diferentes escuelas de pensamiento. ¿Podemos decir que ya sabemos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos?

La filosofía no se ocupa de averiguar quiénes somos, de donde venimos ni adónde vamos. La biología, la sicología y las ciencias sociales se ocupan de estos problemas. Por ejemplo, la biología evolutiva ha averiguado que los humanos y los monos antropoides tenemos precursores comunes; la antropología, la sicología y la sociología muestran que somos animales emocionales, intelectuales, trabajadores y sociables; y la historia y la politología sugieren que la humanidad no se dirige a ningún punto fijado de antemano, sino que, como dijo el gran poeta Antonio Machado, hace camino al andar.

La ciencia ha hecho frecuentes incursiones en el campo de la filosofía, particularmente a lo largo del siglo XX. ¿Considera que estas aportaciones han contribuido a regenerar la filosofía, o más bien a confundirla?

Es verdad que la ciencia ha resuelto muchos de los problemas que fueron planteados originariamente por filósofos. Por ejemplo, los físicos y químicos han contestado la pregunta por la naturaleza de la materia, el espacio y el tiempo; los biólogos nos dicen qué es la vida; y los neuropsicólogos han develado el misterio del alma. Estas respuestas han dejado sin ocupación a los filósofos especulativos, pero han alentado a otros a reforzar los vínculos de la filosofía con la ciencia. Por ejemplo, el filósofo de la mente puede, ya ignorar la neuropsicología, ya usarla para formular nuevas preguntas, tales como qué son la creatividad y la conciencia, y cómo emergen la razón y la sensibilidad moral.

La física teórica está hoy dividida en dos escuelas básicas de pensamiento, la materialista y la idealista. ¿Considera que esta división es afín con la filosofía actual o que es completamente ajena a ella?

No creo que la física se divida en materialista e idealista. Lo que sí ocurre es que hay interpretaciones idealistas (o subjetivistas) de algunas teorías físicas, en particular la teoría cuántica. Pero de hecho, mientras hacen sus investigaciones, los físicos obran como materialistas. Es decir, saben que las cosas microfísicas existen de por sí, en lugar de ser objetos mentales. Adoptan ideas idealistas cuando hacen divulgación científica. Además, es posible refutar la tesis de que la existencia de los fotones, electrones, átomos, etc., depende del observador. Creo haberla refutado en mi libro “Foundations of Physics” (Springer, 1967), al axiomatizar las principales teorías físicas. De esta manera se exhiben explícitamente los referentes de las mismas. Resulta que ellas se refieren exclusivamente a cosas físicas. Por ejemplo, el operador de la energía y la función de estado no contiene variables que describan propiedades del observador.

B[En algunos círculos de pensamiento se afirma, a tenor de los conocimientos adquiridos sobre las facultades superiores, que nuestro organismo no está capacitado para llegar al fondo de la verdad que persigue la filosofía. ¿Considera al respecto que somos una especie condenada a no alcanzar nunca los últimos secretos del universo?]b

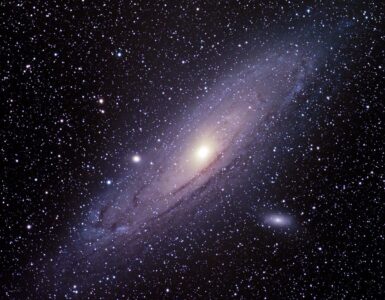

¿Cómo se puede saber que nunca podremos saber algo? Quien afirma que siempre se ignorará X erige una barrera arbitraria al avance del conocimiento, y por lo tanto es un oscurantista. A fines del siglo XIX Herbert Spencer, Emile Du Bois-Reymond y otros afirmaron que jamás se sabría lo que es el espíritu. Hoy sabemos una pila de cosas sobre el espíritu. Por lo pronto, sabemos que todos los procesos mentales son procesos cerebrales, gracias a lo cual se los puede modificar alterando su composición química y, en casos extremos, extirpando partes del cerebro o del sistema endocrino. Lo único que podemos afirmar es que, mientras quede gente curiosa, seguirán emergiendo problemas nuevos, cuya investigación arrojará nuevos resultados. Pero también podemos prever que, si se descuida la investigación básica, por darse prioridad al armamento y a la conquista territorial, la ciencia decaerá, y con ella la técnica. El que vayamos para adelante o para atrás depende exclusivamente de la ciudadanía en el caso de las democracias políticas, y de los mandalluvias en las demás.

En su último libro usted señala que uno de los pilares necesarios para recomponer la filosofía es la ciencia y la tecnología. Ambos nos prometen cambios tan profundos que, de conseguirse, nos obligarán a cambiar muchos patrones de pensamiento. ¿Piensa que la filosofía actual está preparada para acometer estos previsibles cambios y proporcionar un marco teórico a los nuevos escenarios que se avecinan?

Algunos filósofos están preparados para hacer frente a grandes novedades de la cultura, y otros no. Los primeros intentan mantenerse al día con algunas disciplinas, mientras que los segundos prefieren refugiarse en el pasado. Siempre ha ocurrido así, y es presumible que así seguirá ocurriendo. Lo que importa es la calidad de los innovadores y las oportunidades que tengan para investigar libremente. En la Revolución Científica (y Filosófica) del siglo XVII participaron solamente unas 200 personas, entre ellas Galileo, Descartes, Kepler, Harvey, Gilbert, Boyle, y sus discípulos. Los filósofos puros que vinieron después, en particular Berkeley, Hume y Kant, fueron contrarrevolucionarios, puesto que volvieron a poner al sujeto cognoscente en el centro. Es triste constatar que, salvo excepciones (como Aristóteles y Descartes), los filósofos han ido contra el progreso.

Nuestra sociedad padece una profunda crisis de valores que aparenta ser el reflejo de la crisis de la filosofía. ¿Qué tendría que decir la filosofía actual sobre los valores que hoy predominan en la sociedad y por cuáles debería apostar para preservar la integridad de la especie y asegurar su progreso humano?

La filosofía, en particular la axiología, puede decir mucho acerca de los valores. Por ejemplo, que no existen de por sí, sino que son inventados y destruidos por los seres vivos; que los hay individuales, como el bienestar y la verdad, y sociales, como la justicia y la paz; que todos los valores son analizables a la luz de la razón y de la experiencia; etc. También los psicólogos sociales, antropólogos y sociólogos pueden decimos mucho acerca de los valores. Por ejemplo, se sabe que la gente se vuelve egoísta cuando se la oprime, porque el instinto de preservación prevalece sobre todo lo demás. También se sabe que la obsesión por el dinero tiene el mismo efecto socialmente disolvente. Y se sabe que los valores varían con las sociedades. Por ejemplo, la lealtad, la honestidad y la integridad familiar se aprecian más en las sociedades tradicionales que en las modernas. En cuanto a la preservación de la especie y el progreso, dependen del tipo de sociedad que elijamos. En este punto, los filósofos debieran de cooperar con los científicos sociales, para diseñar sociedades en las que se protejan los intereses individuales sin merma de los colectivos. En mi libro Las ciencias sociales en discusión (Sudamericana, 1999) propongo lo que llamo tecno-holo-democracia, o sea, democracia integral (política, económica y cultural) guiada por la técnica. Creo que ésta es una alternativa viable, tanto al capitalismo como a la tiranía estatista que se hizo pasar por socialismo. Mientras tanto, habrá que apuntalar al Estado del bienestar, que los conservadores están intentando desarmar, precisamente por ser el orden social menos imperfecto realizado hasta ahora.

Hacer un comentario